Un drame peut en cacher bien

d’autres. Je viens de découvrir une lettre écrite à Berlin le 8 octobre 1946 et

qui éclaire un peu le mystère von Volckamer . Étrangement, la

lettre est écrite en français (et comporte assez de fautes pour montrer que ce

n’est pas la langue maternelle de l'auteur – je les corrige en recopiant pour

faciliter la lecture). Tout aussi étrangement, elle commence par

« Cher… », sans que l’on puisse savoir qui est cet ami commun à qui

elle parle de mon père (« On est resté sans nouvelles de M. de Beaulieu »).

De plus, la lettre n’est pas signée… Mais j’ai une liste d’adresses dressée à

l’époque par mon père qui permet de savoir que l’auteur est une amie

bibliothécaire, Clothilde von Schenck, résidant à Berlin (Zelendorf, Prinz

Handjer Stasse 67, bei Dr. Upmayer).

Un drame peut en cacher bien

d’autres. Je viens de découvrir une lettre écrite à Berlin le 8 octobre 1946 et

qui éclaire un peu le mystère von Volckamer . Étrangement, la

lettre est écrite en français (et comporte assez de fautes pour montrer que ce

n’est pas la langue maternelle de l'auteur – je les corrige en recopiant pour

faciliter la lecture). Tout aussi étrangement, elle commence par

« Cher… », sans que l’on puisse savoir qui est cet ami commun à qui

elle parle de mon père (« On est resté sans nouvelles de M. de Beaulieu »).

De plus, la lettre n’est pas signée… Mais j’ai une liste d’adresses dressée à

l’époque par mon père qui permet de savoir que l’auteur est une amie

bibliothécaire, Clothilde von Schenck, résidant à Berlin (Zelendorf, Prinz

Handjer Stasse 67, bei Dr. Upmayer).

On apprend que les Nazis ont

emprisonné son père et sa seconde femme et on placé leurs cinq enfants (âgés de

5 à 15 ans) dans des internats où ils devaient recevoir une éducation national-socialiste.

Libérés au bout de trois semaines, les parents n’ont pas été autorisés à

récupérer leurs enfants qui, de toute évidence, faisaient de leur côté de la

résistance à l’endoctrinement. C’est Clotilde qui fait des pieds et des mains

pour obtenir que les enfants soient confiés à une tante et, pour les deux plus

petits, à Madame Volckamer, « veuve de mon correspondant amie des Efimoff

dont les lettres que j’avais copiées pour d’autres amis, m’avaient en février

1942 amenée en prison où j’ai connu Mr. De Beaulieu qui était pour la même

affaire – j’ignore ce qu’il vous a dit. »

Il y a donc eu, de toute

évidence, une confrontation au cours de l’enquête qui a précédé le procès et on

ne peut que s’interroger finalement sur la cause de l’arrestation de Clotilde

von Schencket de mon père. Ce dernier a-t-il été arrêté par hasard à la

sortie de la caserne par la police militaire ? Clotilde von Schenck

ajoute : « Quiant à moi, cette affaire a fini par me rendre malade

juste au moment où j’aurais eu le plus ardent besoin de ma santé – en avril

1945 je ne pouvais plus marcher 50 pas sans m’asseoir – moi qui d’ordinaire ne

connais pas la fatigue. C’était la faim aussi qui m’avait poussée à manger

n’importe quoi. Pendant que les Russes approchaient de Berlin, j’étais au lit,

jaune comme un citron et couverte de taches rouges avec 40° de fièvre. Lorsque

j’ai regagné assez de conscience pour m’orienter sous sur l’état des choses,

c’était déjà trop tard pour pouvoir me rendre chez des amis juives dans une

autre part de Berlin avec lesquelles j’avais partagé leurs jours d’angoisse

jusqu’ici. (…) Enfin, fin de juillet 1945 j’ai fait ma réapparition à Berlin,

bien munie surtout de vivres et de poux qui tous deux ont bien vite disparu, le

reste de mes bagages n’avait pas beaucoup de poids, l’indispensable lingerie,

quatre livres de Steiner et deux couvertures. – voilà tout. »

On voit que, de toute évidence,

il s’agit d’une des sympathisantes du réseau des anthroposophes, grands

lecteurs de Rudolph Steiner. Elle allait deux fois par mois rendre visite à des

Juifs tant qu’ils se trouvèrent près de Berlin : « Pour moi le plus dur

c’était de voir les enfants partir, qui m’aimaient beaucoup. C’était alors un

véritable soulagement que de voir ces gosses que l’éducation nazie n’avait pas

touchés, à qui on avait au contraire enseigné l’amour et la compréhension même

pour ceux qui les avaient expulsés. »

Dans la lettre, tout juste

retrouvée aussi, mon père écrit le 28 novembre 1960 à Elmar Brandstetter son

juge du tribunal militaire que les lettres de von Volckamer sont toujours

en possession de sa femme mais que celui-ci est mort au front le 10 février

1943, soit deux jours avant l’arrestation de mon père.

Je pense souvent à l’étonnant

roman de Hans Fallada (1893-1947), Seul

dans Berlin (Jeder stirbt für sich

allein, terminé en 1947 et publié en 1965) qui rend parfaitement compte des

résistances microscopiques et de l’action de l’implacable machine répressive

nazie. Le couple « sans qualités » qui dépose des cartes postales

pacifistes dans des lieux fréquentés sait bien « que ce fût peu ou

beaucoup, personne ne pouvait faire plus que risquer sa vie. Chacun selon ses

forces et ses aptitudes : le principal était de résister ». Le couple

d’ouvriers, Elise et Otto Hampel, qui a inspiré Hans Fallada a été exécuté le 8

avril 1943 dans la prison de Plötzensee à Berlin. Ils avaient écrit environ 200

cartes et tracts qu’ils avaient dispersés dans Berlin pendant deux ans. Même

s’ils étaient moins seuls que les Hampel, Clotilde von Schenck, Madame von

Volckamer ou mon père, appartiennent à cette société secrète des résistants

individuels, à une étrange confrérie de héros très discrets.

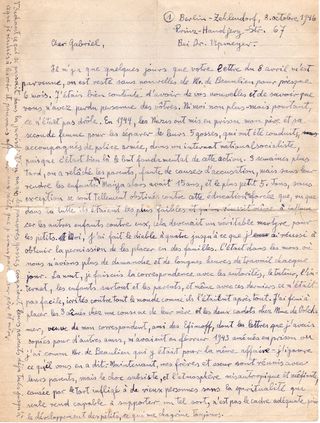

1/7/2010. J'ajoute ci-dessous la première page de l'original de la lettre retrouvé au fond d'un carton. Il me donne une autre orthographe - beaucoup plus fiable - du nom de notre personnage principal : von Volckamer. Ce qui m'amène à corriger dans ce sens les pages précédentes et à relancer les recherches.

Le musée du quai Branly arrive désormais en tête du classement "Artclair" des musées, devant le Centre Pompidou et le Louvre. Comme le Musée des Arts et traditions populaires a vieilli au point d'être liquidé à peine 33 ans après son ouverture à côté du bois de Boulogne, le Musée du quai Branly vieillira. Mais comme la France adore les mises en scène, elle se dotera d'un nouveau musée "national". Il est d'ailleurs fortement question d'en consacrer un à l'histoire de France. Je redoute qu'on y fasse la part belle aux légendes nationales, à l'écart du quotidien et des défaites. Mais, à toute fin utile, je propose ici un document illustrant un des aspects les plus douloureux de l'histoire contemporaine : le chômage. A défaut, il pourra être utilisé par des enseignants qui souhaiteraient renouveler la délicate iconographie du sujet.